一見なんの特徴も無い田舎だからこそ、開拓の余地があるフロンティア、北海道厚真町

2016年9月22日

初めて岡山県西粟倉村を訪れて、牧大介さんに誘われてグルグルリパブリックの前身であるウェブサイト『ニシアワー』のデザイン・制作に関わり始めたのが2010年の春だった。あれから7年が経って、北海道厚真町で新しくチャレンジを始めるという。これまではずっと近畿・中国地方の中山間地をフィールドにしてきた牧さんが、なぜ北海道の田舎町でチャレンジするのか、まずは行ってみないと何も解らないので、空路で新千歳空港に向かってみた。

夏は午前3時に朝焼けが始まり、冬はあっという間に暗くなる

夏至の日。北半球において、一年で一番昼間の時間が長い頃。午前3時頃の空に目を奪われた。空は白み始め、既に夜が明けようとしていた。これが更に北極圏ともなると、この時期白夜となり、日が暮れることがなくなる。まだ季節的には春である北海道は深夜からの霧が立ちこめ、その空気がダイナミックに対流しており、その空気のむこうに白み始めた薄紫色の空と広大な大地があった。大地がうごめいているかのように見え、アイヌはそこにカムイ(神)を見いだしていたのだろうか。しばし呆然と窓の外を見つめていた。東北でも感じたことの無い感覚だった。

本州に比べても北海道は東にあり、夜明けは早い。逆に冬至の頃ともなると、夜になるのが早く、寒く、そして近代までは北の大地は貧困と共にあったのだろう。そんな暗闇の中から、春を迎え、歓喜をもって北国の短い夏のはじまりである夏至を祝うのが北欧の夏至祭なんだそうだ。喜び勇んだ結果だろうか、夏至から九ヶ月後に出生率が最も多くなるという民俗学的調査があるらしく、よっぽど太陽が有り難い土地なんだろうなと、夏至直前の北海道の夜明け空を眺めながら思っていた。北海道、色彩感覚的には、本州とはまるで別物である。

この原稿の取材の頃は、6月10日である。こちらではつい最近桜が散ったそうだ。いまは藤の花が咲いていて、新緑まっただ中。東京と比べるとだいたい一ヶ月半から二ヶ月近くのギャップがあり、タイムスリップしてきたかのようである。北東北と比べてもまた一段気候風土が違う世界だ。

方言と加工食品文化のあまりない地方

ここ数年、ずっと地方の一次産業のデザインやPRのコンサルティングを手掛けてきた。その中一つが食べ物付きの定期購読紙である『東北食べる通信』の取材で、東北6県をくまなく歩いた。津軽半島も下北半島も突端まで行ってみたが、その眼前にある津軽海峡を渡った先にはなにがあるんだろう?と、思って2年ほど前の秋に秋田から電車でスタートし、青森から津軽海峡フェリーで函館に渡り、旭川までを電車で旅して、陸伝いにずうっと一週間旅してみたことがあった。

その過程でとても不思議に思ったのが、函館に入った瞬間から方言が無くなるのである。あれほどなまりになまっていた津軽方言が、パッタリと途絶え、標準語の世界に切り替わる。それから、マスメディアで騒がれがちの北海道の食の豊かさというものが、あまり実感として感じられない。たぶん、材料としては素晴らしいのだが、料理や加工がおおざっぱなのである。京料理の美味しさはただひたすらに加工の技術が優れており、そもそも江戸時代以前の流通があまり発達していない時代においては、京都から海が遠かったということもあって、加工の技術がどんどん発達していった。それが現在の京料理の原点であり、それとは真逆の状況なのではないかと思う。

アイヌ民族の独立精神

言うまでもなく、かつてここにはアイヌ民族が住んでいた。北海道におけるだいたいの地名が、アイヌ語から来ている。札幌はサツホロペツ(肥沃で平らな場所)、という意味であり、厚真もアットマム(向こうの湿地帯)という意味の当て字である。アイヌ民族は、この土地の土着の民族であり、縄文人(狩猟採集民族)の生き残りと考えて差し支えないだろう。

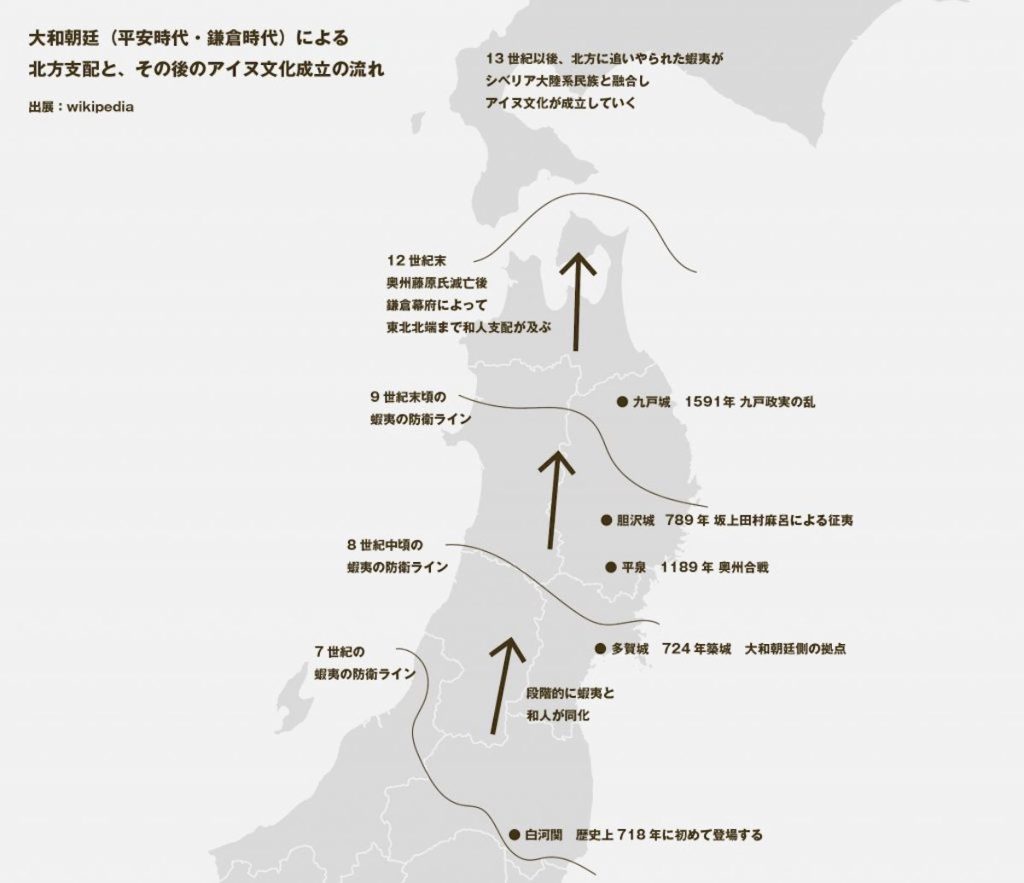

またの名を蝦夷(えみし)という。大和朝廷時代、日本列島の東側に住む民族を異端視し、中央政権が勝手に付けた呼称である。かつて、2000年ほど前までは、北海道から関東地方までが蝦夷の住む世界であった。それが時を追って徐々に東へ、北へ、と追いやられてゆく。

はじめは793年、平安京成立の総仕上げに征夷大将軍坂ノ上田村麻呂による蝦夷の英雄アテルイの征伐(宮城・岩手県)、それからおよそ300年おきに『征夷』が起こる。1189年、奥州合戦においてこちらも征夷大将軍になったばかりの源頼朝によって奥州藤原氏が滅亡(岩手県)、そしてまた300年の後に、1591年、豊臣秀吉の日本統一の総仕上げとして、九戸政実の乱が討伐された(青森県)。

東日本における蝦夷の独立運動は、こうして潰され、追いやられていったのである。それぞれの時代において中央政権に対して独立戦争を戦った彼らはみな、少なからず蝦夷の血を引くものたちであったと思われる。

江戸時代においては一転、倭人との交易による歴史が始まる。倭人側からは鉄製品・漆器・米・木綿などを、蝦夷からは獣皮・鮭・鷹羽・昆布を、それぞれ交易していた。徳川家康によって対アイヌ交易権を松前藩の独占のものとした。商場知行制と呼ばれる制度であり、徐々に強制労働の色合いを帯びてくるのだが、本稿の筋から外れるので割愛する。

一見なんの特徴も無いからこそ挑戦できる

話を厚真町に戻そうと思う。新千歳空港から車で約30分ほどの場所に、厚真町はある。厚真町は、そもそもの語源であるという説の一つである「アットマム」の名の通り、おそらくかつては延々と続く湿地帯であったろうと思われる。現在は米の冷害対策品種改良が進んだ結果、有数の米どころとなっており、見渡す限りの田園地帯だ。いわゆる北海道らしい湿地帯は、20km先にある苫小牧のウトナイ湖まで行かないと見ることができなくなっている。特産品はハスカップ。なんでも日本一の栽培面積なんだとか。

我々はここで、厚真町がどんな所であるかをみなさんにお伝えしたいと思い、ひたすら高台を目指した。地域おこし協力隊として厚真町に3年前に入ってこられた、渡辺路子さんにご案内いただき、地元の農家である佐藤敏男さんのとっておきの場所に連れていってもらった。

ご自身が所有する山を歩き始めて20分ほど、道らしきものがなくなってきたその先に、厚真町が一望できる場所があった。もう3年ほど枝を切っておらず、眺望は若干妨げられてはいたが、風が通る良い場所である。是非、この場所にカフェでも出来たら、いつか行ってみたいという妄想するようなとても見通しが良い場所だった。

厚真町には、何もなかった。滞在期間中、正直あまり美味しいものを食べることが無かった。唯一心を休めることができる温泉宿が一つと、そこの食堂で食べた厚真町特産の豚丼くらいのもの。あとは、北海道ならどこにでもあるご当地コンビニであるセイコーマート。道の駅すらなかった。今は移住者が増え、さまざまな宿やお店もできた西粟倉だが、7年前に僕が来たばかりの頃は、本当に何もない、どこにでもある田舎の村だった。

この町で、まずはローカルベンチャースクールと、グルグルリパブリックという地域メディアを始めていくことになった。なにも無い代わりに、ここには話が通じる役場があり、やる気のある職員がいるという、新しいことを始めるための条件は整っている。「ただゆったりと田舎暮らし」、というよりは「変化を起こしたい」という気持ちを持っている方が、この土地への移住に向いているだろう。

写真は、厚真町の最初の地域おこし協力隊として入ってこられて、現在は厚真町で結婚され、養鶏農家として生計を立てている小林廉さんの家。家の前には大きなオオデマリの花が咲いていた。この時期の厚真でよく見られる花だ。

これまで日本中津々浦々さまざまな地域を見てきたけれど、ほどほど豊かな土地ではイノベーションや新しいことは生まれにくいのである。ある程度大きな市に合併していたり、そこそこ豊かな地域だと、変化というものはなかなか起こらないものなのだ。豊かな地域に入って変化を起こそうとしても、さまざまな利害や、人間関係の中で、そうそう変化を起こそうとすると潰されてしまう。厚真町は、一見なにもないからこそ、移住者や外から来た人が新しく開拓していく余地もある。まさにフロンティアであり、北海道の新開拓地なんだろう。